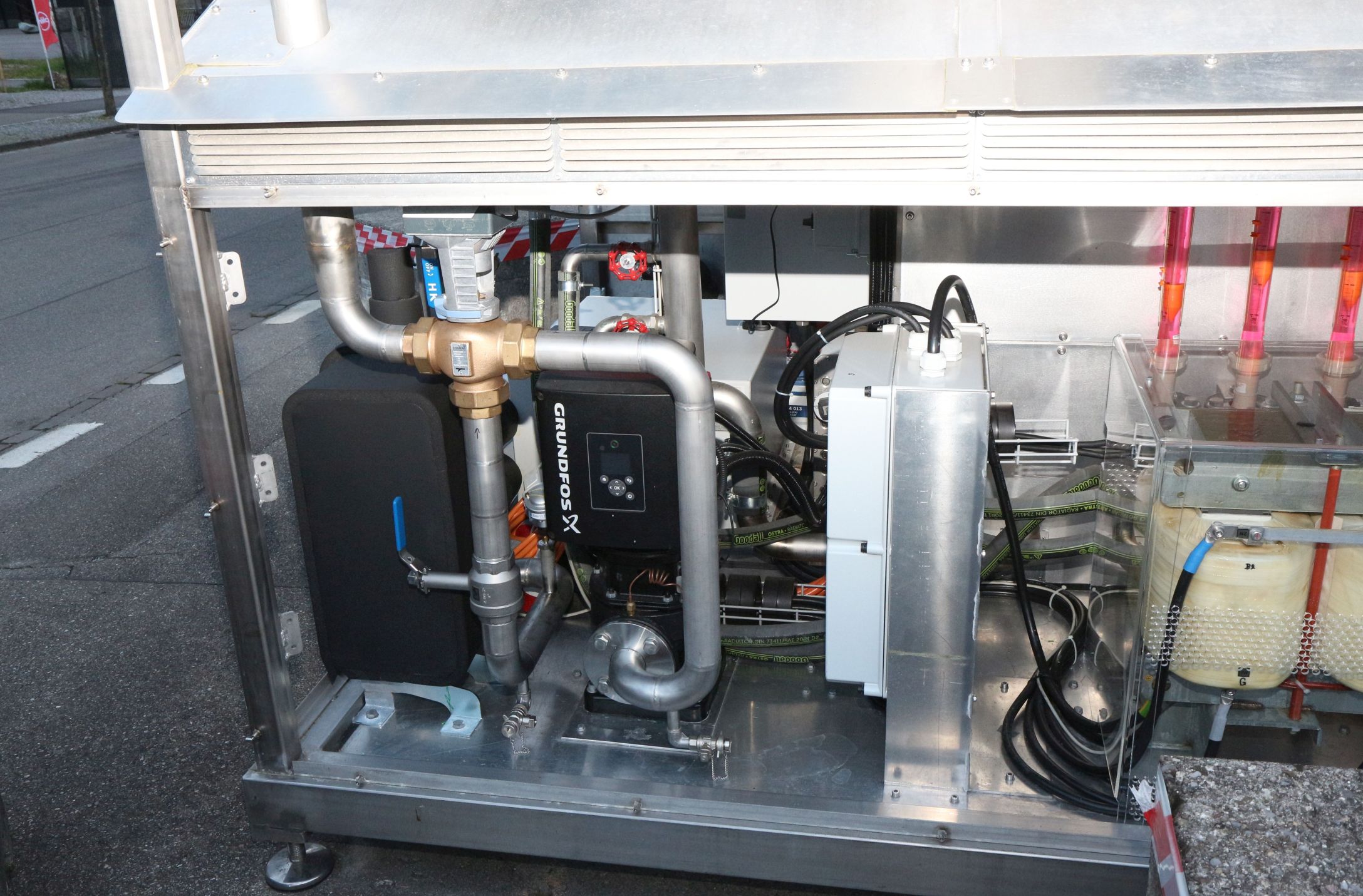

Die Hälg Group befasst sich seit 2020 mit der Wasserstoff-Brennstoffzelle. Sie ist Teil eines Projektteams aus drei Partnerfirmen: Die Osterwalder AG in St. Gallen ist Partnerin für die Produktion von grünem Wasserstoff mittels Wasserkraft und dessen Transport. Die H2-Energy AG ist Technologie-Partnerin in Sachen Brennstoffzelle. Die Hälg Group plant, realisiert und betreut den Einsatz der stationären Brennstoffzelle für Areale. Ein Augenschein zum Stand des Projekts gab es Ende März auf dem EMPA-Gelände.

Autor: Manuel Fischer

Am letzten Montag im März dieses Jahres präsentierten die Hälg-Group zusammen mit ihren Partnern auf dem EMPA-Gelände den Stand der Arbeiten ihres Forschungs- und Entwicklungsprojekts der Brennstoffzelle für Gebäude und Areale.

Mittlerweile bekannt in der Energieversorgungs- und Gebäudetechnikbranche ist das hypothetische Jahresverlaufsmodell des künftigen Stromangebots; im Sommer ist es durch einen zunehmenden Überschuss und im Winter durch eine Mangellage gekennzeichnet.

Martin Osterwalder, Co-CEO der Osterwalder Gruppe, akzentuierte die Situation in seinen Worten: «Wir kommen aus einer Welt, in der Strom zentral als Bandenergie produziert wurde a. Nun wird Strom zum Just-in-time-Produkt. Es geht darum, überschüssigen Strom via Photovoltaik im Sommer als Energie zu speichern und im Winter verfügbar zu halten. H2 kann ein Teil dieser Aufgabe übernehmen.»

Akzentuierte Winterstromlücke ab 2030

Thomas Walter, Mitglied der Geschäftsleitung des Startup-Unternehmens H2-Energy AG, machte das Verhalten von den Luft/Wasser-Wärmepumpen (des dominierenden WP-Typs) anhand eines Diagramms anschaulich. Daraus war ersichtlich, dass der Wärmepumpen-Betrieb auch problematische Aspekte aufweist: Bei sehr tiefen Temperaturen von unter -10°C erreicht der Wirkungsgrad der Wärmepumpe den schlechtesten Punkt, nämlich zwischen 1 und 1,5. Ergo nähert sich der Energie-Input in Form von Stromaufnahme ins System dem Output in Form von Wärmeabgabe in den Heizkreislauf.

Walter prognostiziert, dass die Winterstromlücke sich ab 2030 deutlich akzentuieren könnte. «Man tut gut daran, resiliente Lösungen für Gebäude zu entwickeln.» Der Wärmebedarf soll in kritischen und teuren Zeiten der Stromversorgung also anders gedeckt werden. Die Brennstoffzelle sei ein Lösungsansatz dazu, da man teure Stromeinspeisung vermeiden kann.

Doppelt versorgt

Der lokale Wasserstoff-Speicher (H2-Speicher) dient als Spitzenlast-Deckung für Gebäude: Die Wärmepumpe arbeitet laufend für die Befüllung des Wärmespeichers, die H2-Brennstoffzelle zusätzlich auch noch an kalten Wintertagen oder wenn der Strom im Netz teuer bezogen werden müsste. Und zudem liefert eine Brennstoffzelle nicht nur Wärme (quasi als Abfallprodukt) sondern auch Elektrizität fürs Areal. Man sieht insbesondere diese Vorteile:

- Durch die Brennstoffzelle kann gleichzeitig Strom und Wärme bereitgestellt werden, was den Wirkungsgrads des Energieumwandlers innerhalb des System bzw eines Quartiernetzes erhöht

- Der Bezug von Strom aus dem Netz in Phasen hoher Strompreise kann so vermieden werden

- Optional besteht die Fähigkeit, Notstrom zu produzieren.

- Und schliesslich soll ein integriertes Energiemanagementsystem die optimale Energieumwandlung steuern und ein Verhaltensprofil erstellen.

Forschungsfragen

Philipp Heer, Forscher bei der Einheit Urban Energy Systems an der EMPA, rekapitulierte, was unter dem Projekttitel «Spitzenlastversorgung von Quartierenergiesystemen – mit Hilfe von stationären H2-Brennstoffzellen» zu verstehen ist.

Drei Forschungsfragen sollen geklärt werden:

- Wie & in welchem Umfang kann die durch H2-Brennstoffzellen in FW-Systemen gebotene Flexibilität der EnVerso maximiert werden?

- Welche Quartiere (Grösse) eignen sich am besten für solche Systeme?

- Welchen Einfluss hat die Alterung auf die Leistung und Lebensdauer der Brennstoffzelle?

Das vom Bundesamt für Energie (BFE) unterstützte Projekt «H2-districts» startete im Oktober 2023, anschliessend wurde 2024 die Brennstoffzelle auf dem EMPA-Areal installiert. Man beobachtet nun die Funktionsweise innerhalb eines grösseren Energieverbunds. Bereits im Oktober 2025 soll ein Abschlussbericht vorliegen.

H2-Versorgungslogistik

Bereits sind mehrere Akteure in der Schweiz mit dem Aufbau einer Wasserstoff-Wirtschaft beschäftigt. Im Kern besteht schon ein H2-Ökosystem in der Schweiz – ein Vorteil für das Forschungsprojekt. Die Firma Osterwalder liefert beträchtliche Mengen H2 an den Projektstandort. Dennoch bleibt die noch immer rudimentäre Versorgungslogistik die Achillesferse der nun entstehenden H2-Wirtschaft, da bislang noch kein unterirdisches H2-Gasnetz besteht. Eine Lösung für die dezentrale Belieferung von H2 gibt es dennoch, wie die Firma Hydrospider (ein Joint-Venture aus dem Stromunternehmen Alpiq, aus H2-Energy und dem Gashersteller Linde) aufzeigen kann: Bereits gibt es mobile 20-Fuss-ISO-Container, welche in Drucktanks aus Glasfaserverbundwerkstoff bei einem Nenndruck von 350 Bar rund 360 kg Wasserstoff lagern können. Daneben ist meistens eine Dockingstation eingerichtet.

Impressum

Textquelle: Manuel Fischer

Bildquelle: Manuel Fischer

Bearbeitung durch: Redaktion Phase 5

Informationen

Weitere Artikel

Veröffentlicht am: